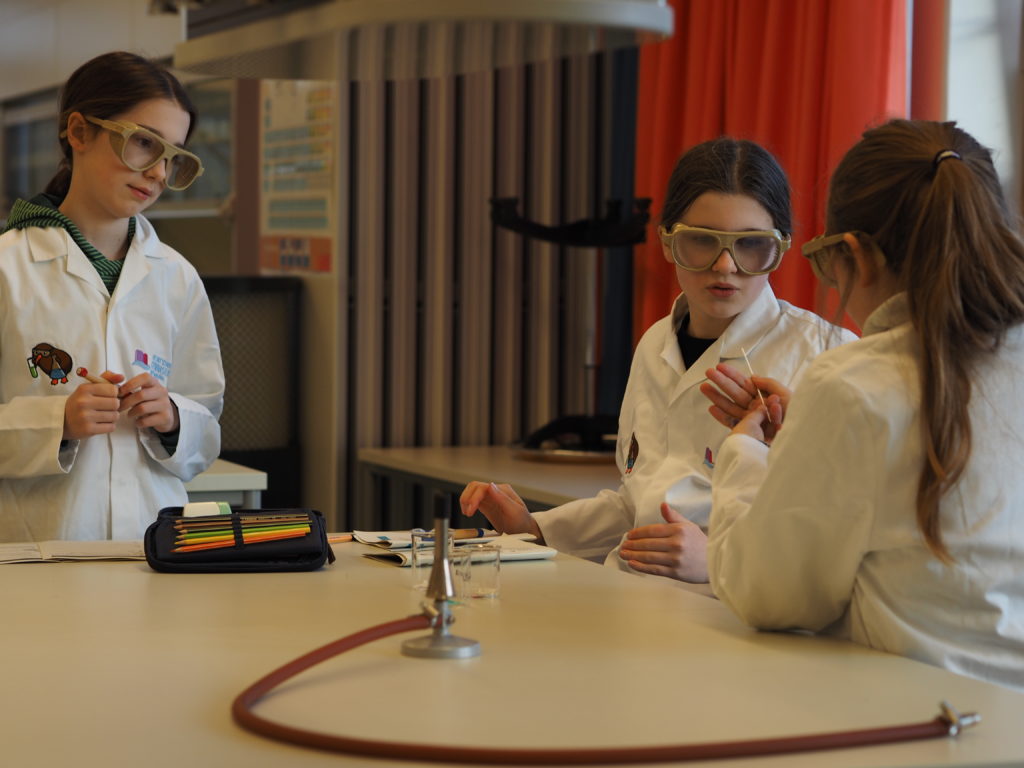

TuSch – Theaterprojekt einiger Englisch-Kurse des 12. Jahrgangs am HSG

Am 19. Januar war es endlich soweit. Die Schüller:innen des Helmut Schmidt Gymnasiums, die

eigentlich auch ganz gemütlich Shakespeare hätten lesen und verstehen können, betraten die Bühne

des monsun.theaters um ihre Interpretationen der Keyscenes aus einer Auswahl an Dramen von

William Shakespeare zu präsentieren. Zugegeben hatten sie recht wenig Zeit im Vorfeld, man hat ja

auch noch andere Fächer und ein Abitur soll man auch noch schreiben, aber die Schüler:innen

haben sich mit Fleiß, Kreativität und etwas Nervosität auf das Projekt eingelassen.

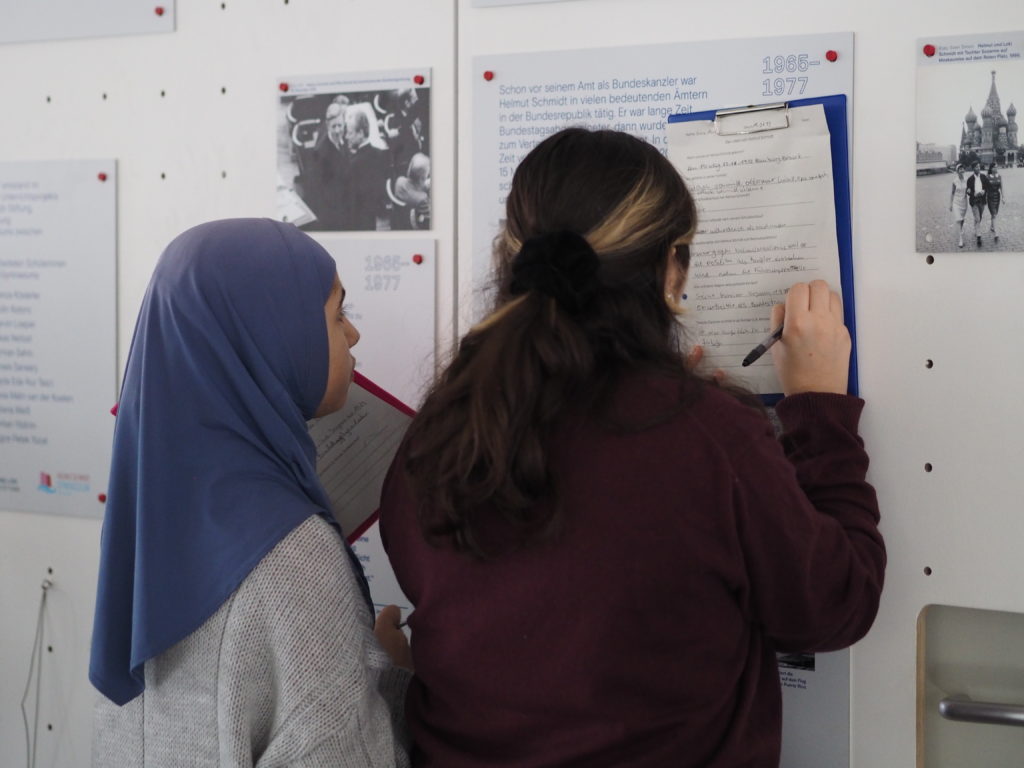

Das Ergebnis ist wirklich beeindruckend gewesen, und wir hoffen, dass es euch noch eine Weile in

Erinnerung bleibt. Vor allem aber hoffen wir, dass ihr damit einen ganzheitlichen Zugang zu

Shakespeares Gesellschaftsbild und eure eigene Haltung dazu entwicklen konnten, and all that in

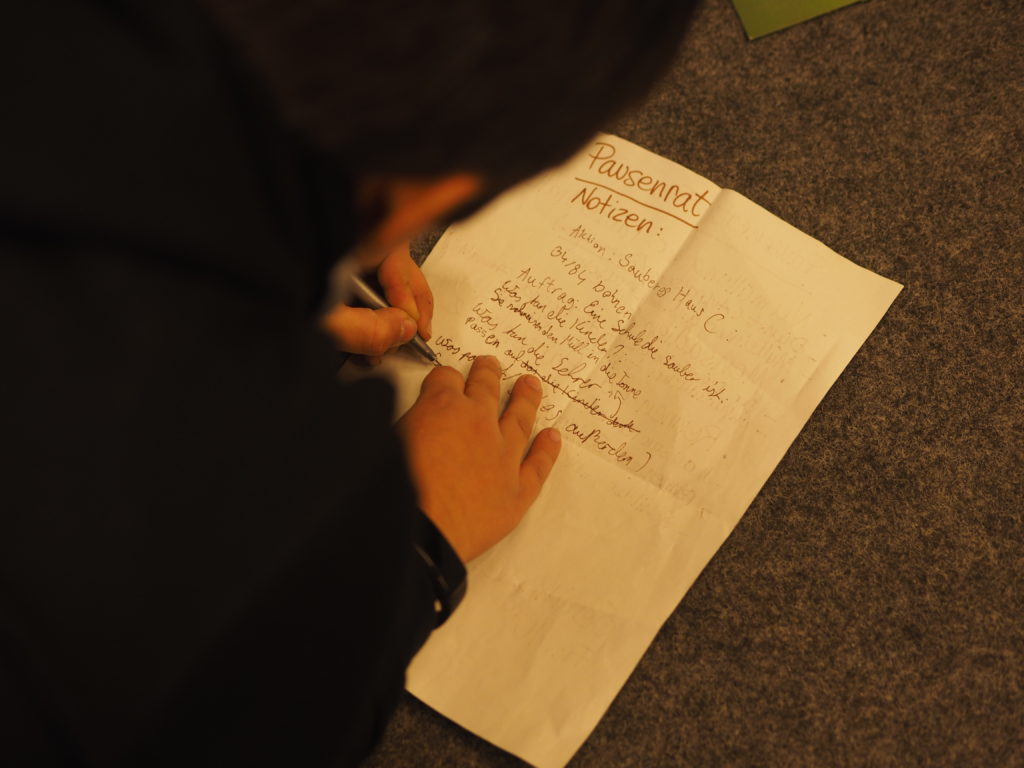

English of course! Ein paar Bilder vermitteln nun hier einen Eindruck davon und wir freuen uns

auch über das nette Feedback nach der Veranstaltung, welches auch teilweise in Bildern

festgehalten wurde. Eine Schülerin aus dem Englisch Kurs hat ihre Gedanken in einem review

festgehalten, den wir hier in Auszügen präsentieren dürfen. Vielen Dank für all eure Energie, eure

Ideen eure Ernsthaftigkeit und eure Größe und natürlich vielen Dank an das #monsun.theater in

Altona und alle Unterstützer:innen auf dem Weg zu „Listen Up! Shakespeare“ wie #tusch und

#herrbouden.

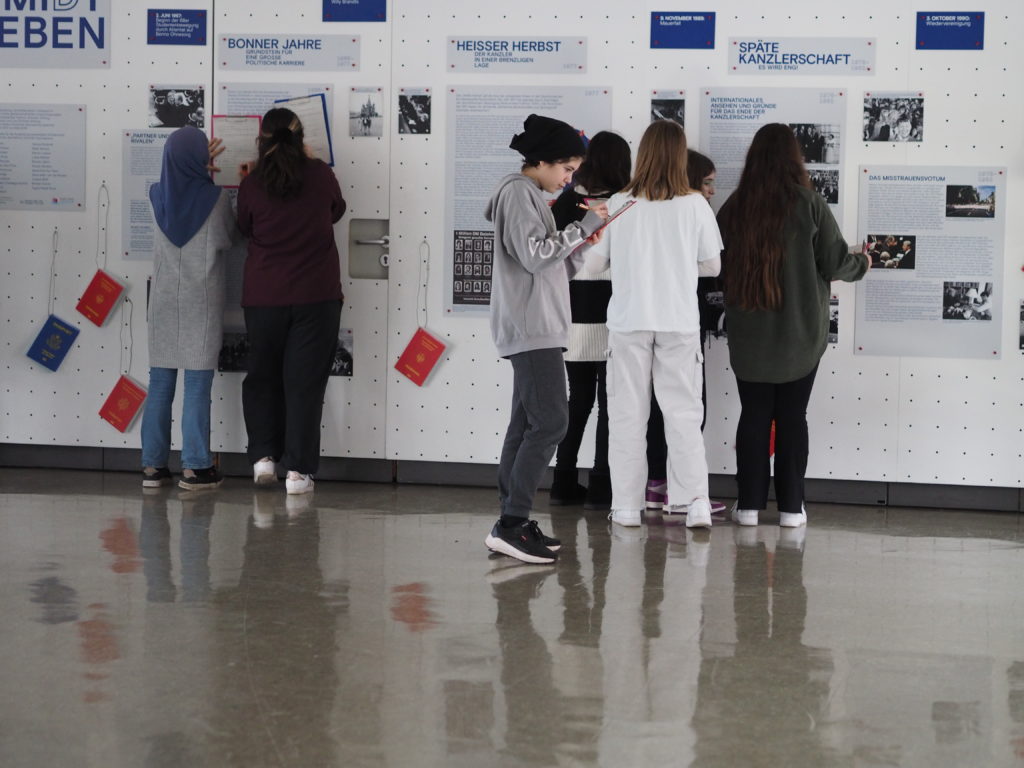

Review (in parts) – Listen Up! Shakespeare

“Oh sweetheart, in this male dominated world, we don´t really have a choice but to obey.” – says

Mrs. Capulet to her daughter Juliet in the the theater play “Listen Up! Shakespeare”. Teenagers

from 3 different english classes from the Helmut-Schmidt-Gymnasium have prepared it for the last

two months. The play contains modern adaptations from key scenes from Shakespeare´s Romeo and

Juliet, as well as Macbeth and King Lear. Rehearsed and performed in the Monsun theatre in

Hamburg on the 19th January, the play is set in a club. With Shakespeare´s timeless plays and their

fun modern adaptations, almost everyone planning to draft a modern Shakespearian play is hesitant

to put something on stage that lives up to these pioneers. Let´s take a deep dive into the many facets

of this one.

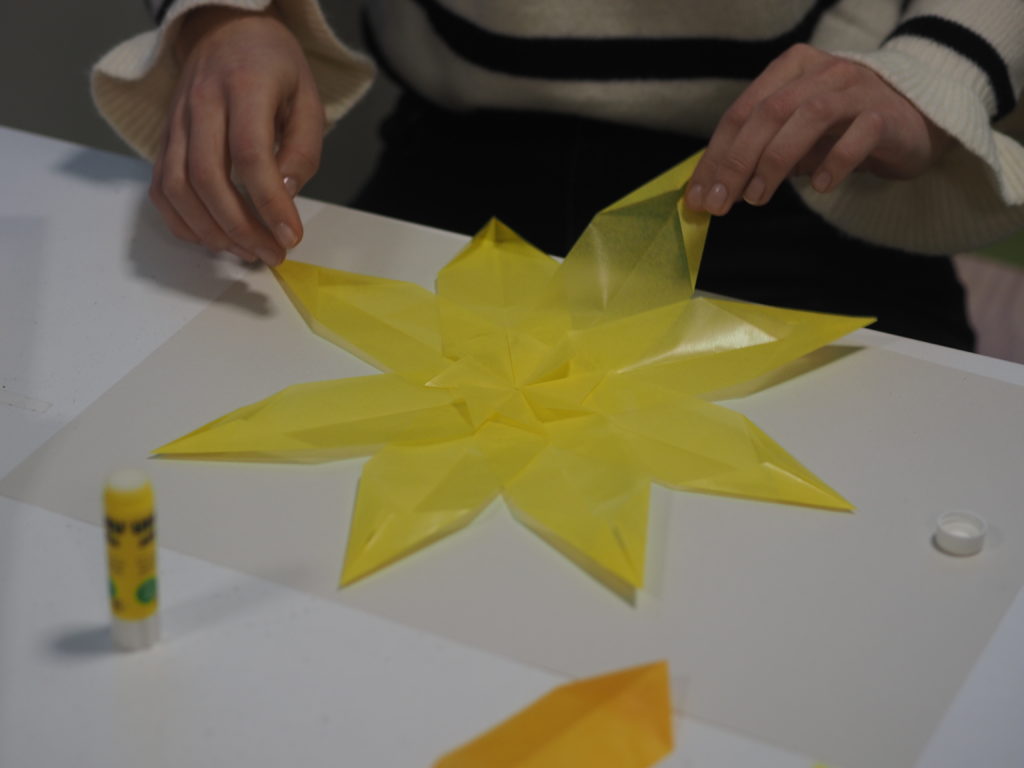

An audio playing in the background, students going around on the stage, six of them lining up in the

front. This is how the play starts – followed up by a few students taking posters and using them as a

canvas for the text messages that get projected onto them shortly after. 4 of them read the messages

out loud and each one of them portrays a different character – Juliet, Romeo, Mr and Mrs Capulet.

After Juliet and Romeo text each other about their plans to go to a club that night, the peaceful

music gets disrupted by a loud “Juliet!” – and the instrumental version of The Neighbourhood´s

famous song “Daddy Issues” starts playing in the background as Juliet has a conflict with her father

via text messages. A subtle yet very powerful message is portrayed by the melody of choice. This

modern, fun twist was very alluring to listen to, as many teenagers are familiar with the song, which

fits the theme of the father issues Juliet has.

Grüße aus den Fachschaften Englisch und Theater am HSG

written by a student yr 12